セルPADS-1013

レンタルPADR-1013

![]()

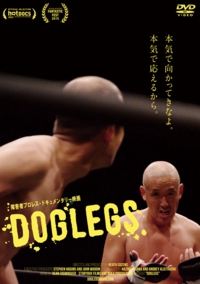

DOGLEGS

本気で向かってきなよ。本気で応えるから。

これは障害者プロレスの映画ではない、生涯プロレス者の映画だ!

ニュージーランド人監督が5年間追いかけた障害者プロレス団体「ドッグレッグス」。ハードヒット&ハートフルな戦いがここに−

●セルのみ特典映像:未公開シーン映像各種

●セル・レンタル共通映像特典:オリジナル劇場予告編(日本語版・英語版)

■予告編はコチラ こちら

■25年以上の歴史の中で、障害者と健常者が入り乱れたソウルフルなプロレスを繰り広げてきた障害者プロレス団体「ドッグレッグス」。聾唖VS盲目、身体障害者VS精神障害者、障害者VS介護者、時には女装癖がある重度の障害者(兼重度のアル中患者)が頑強な妻と息子からリングの上でボコボコにされることもある。リングの上では障害の有無・程度を問わず、ハードヒットな試合が繰り広げられてきた。そんな「ドッグレッグス」にニュージーランド監督ヒース・カズンズが密着し5年の歳月をかけて作り上げたドキュメンタリー映画が遂に初DVD化。興奮、混乱、喜び、激励、批判などが思考と感情の迷路をさまよい、脳がフル稼働し、最後には心が激しく突き動かされる傑作。また、彼らを一線級のレスラーに映し出すカメラワークも特筆もの。

■本作『DOGLEGS』は、25年の歴史を誇る障害者プロレス団体「ドッグレッグス」の活動と、清掃員として働きながらスター選手として輝く矢野慎太郎=サンボ慎太郎や彼を取り巻く仲間たちの、笑いあり涙ありの日常を追い、5年の歳月をかけて作り上げたドキュメンタリーです。20 周年記念試合での 2 大スターの引退を賭けた世紀の一戦など、障害者と健常者が入り乱れて参加するアンダーグラウンドな障害者プロレスを通し、障害を持つ人が“障害者”という枠組みにとらわれずに一人の人間として自己表現する姿を描いていきます。“障害”とは何か?誰が決めるのか?自由に、お互い愛し合って生きるということの意味とは何か?本作が長編ドキュメンタリー初監督作となるヒース・カズンズのそんな問いかけが、私たちを直撃します。

★2015 年 9 月 国際映画祭「Fantastic Fest」(アメリカ・オースティン)ドキュメンタリー部門・最優秀監督賞

★私にはレスラーが「オレたちを見ろ!」と叫んでいるようにも見えた。そして、「お前自身を見ろ!」とも。「障害」とは?それを決めるのは誰なのか?挑戦されているのはわたしたちである(監督:ヒース・カズンズの言葉)

【障害者プロレスとは】

1991年、障害者のボランティアセンター(東京・世田谷区)−障害者のボランティア活動をしていた一人の女性に惚れた脳性麻痺の男二人。彼等はあの手この手で彼女にアピールしたが、その求愛行動があまりに激しすぎたせいだろうか、しばらく経つと彼女はノイローゼとなり仕事を辞めてしまった。お前のせいだと、お互いを激しく非難する二人。さらに周囲に煽られ、口喧嘩は殴り合いに発展する。しかし、ここで不思議な現象が生じた。怒りに任せ、転げ回りながらお互いを威嚇し攻撃する二人。眼力は鋭く、ぜえぜえと吐く息は生命力に満ちている。障害者同士、脳性麻痺者同士の喧嘩とはいえ、その光景には見るものの本能を呼び起こす何かがあった。それを眺めていた、後の「アンチテーゼ」北島こと、ドッグレッグス代表北島行徳はふと、こう洩らす。「これだ、このプロレスを人に見せよう。障害者が体を人前にさらし、命がけで闘う。それは、障害者について思考停止状態になっている健常者たちにとって、理解し難い衝撃を与えるはずだ。障害者プロレスなら、固定化された障害者やボランティアのイメージを揺り動かすことができるかもしれない。」

この一声が、ドッグレッグスの産声となった。階級は体重の重さではなく、障害の重さによってヘビー級(立って闘う階級)、スーパーヘビー級(座位または膝ひざ立ちで闘う階級)、ミラクルヘビー級(スーパーヘビー級よりも障がいの状態が重い選手が闘う階級)、無差別級(障がい者、健常者を問わず膝立ちで闘う階級)と分けられている。そこで行われる戦いは知的障害者VS身体障害者。障害者VS健常者。女装癖のあるアル中障害者VSその息子。彼等の試合は、いわゆる普通の試合ではない。しかし、見るものに普通では得難い感動を与えてくれることは確かだ。

【著名人コメント】

◎「誰かのために戦うとき、人は本物の勇者になる。本当に強いのは、こちら側の人間ではない。この映画で戦う彼らこそ本物の勇者だ。」増田俊也(作家/「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」)

◎「東スポは彼らにプロレス大賞あげなきゃだめだよ!プロレス女子名乗る総ての女子に観て欲しい!これが!これも!プロレスなのよ!」玉袋筋太郎(全日本スナック連盟会長)

◎「この世は圧倒的に健常者社会だ。そしてそれは彼らにとって巨大だ。だからこそ激が飛ぶ。負けるな、ひるむな、負け犬になるな、と。」原一男(映画監督/「ゆきゆきて、神軍」)

◎「うまい役者たちの自然な芝居を観るようなドキュメント。それにしても今どきマウントありの格闘プロレスをやるドッグレッグスのガラパゴス状態はすごい。」大槻ケンヂ(ミュージシャン/筋肉少女帯)

◎「優れたドキュメンタリー映画は世界観を変えるだけで終わらない。自分に対する見方を変えるのだ。それが『DOGLEGS』。大胆不敵で、挑発的で、 深く考えさせる。あなたを予想外に感動させる作品だ。」リチャード・ウィテカー(オースティンクロニクル)

◎「『DOGLEGS』は、私がこれまでに経験したことがないぐらいの共感と慈愛に溢れていた。私はこの映画祭(Fantastic Fest)で素晴らしい作品をたくさん見たが、間違いなく一番好きだったのは、私を完全に打ちのめした『DOGLEGS』だ。」ジェイソン・ラピエール(映画監督)

◎「この映画はすぐにあなたを強く抱きしめ、何故彼らは闘うのか、何故私たちがその是非を問うてはいけないのかということを、今まで考えてすらいなかったと気づいた瞬間にだけ解放してくれる。偉大な映画である。」マルドゥーン(エイント・イット・クール・ニュース)

◎「『DOGLEGS』はあなたの価値観を必ず揺さぶる」杉本穂高 (ハフィント・ンポスト)

【STAFF&CAST】

監督・撮影・編集:ヒース・カズンズ/音楽:ショーン・クラウンオーバー/エグゼクティブプロデューサー:スティーブン・ヒギンズ、ジョン・ウッドン/ 制作:Invincible Heart、StoryBox Films、Noka Films 協力:ドッグレッグス

DVDベーシックデザイン(パッケージ):大橋祐介"

出演:サンボ慎太郎、アンチテーゼ北島、愛人(ラマン)、ミセス愛人(ミセスラマン)、中嶋有木、「ドッグレッグス」レスラー 他